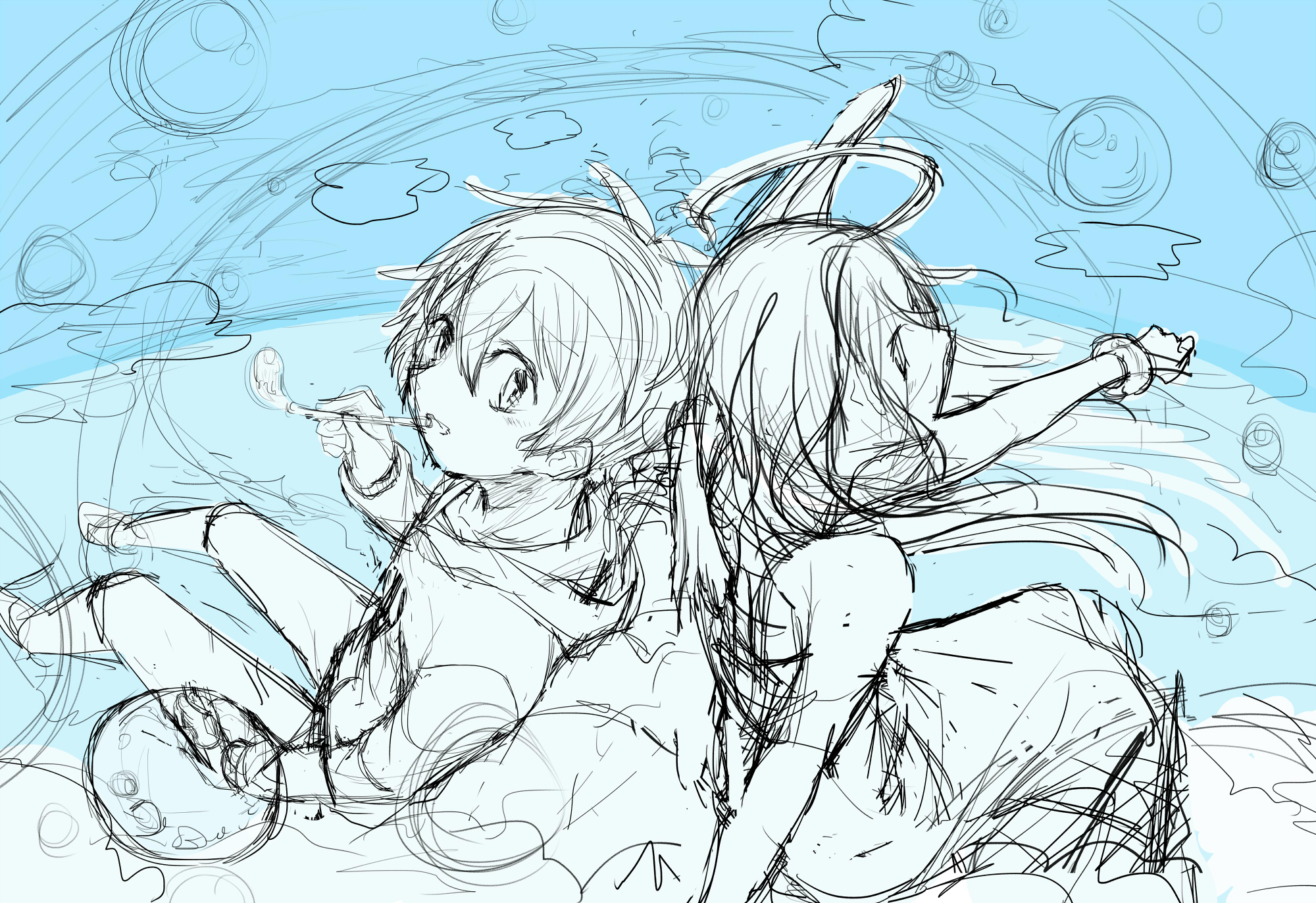

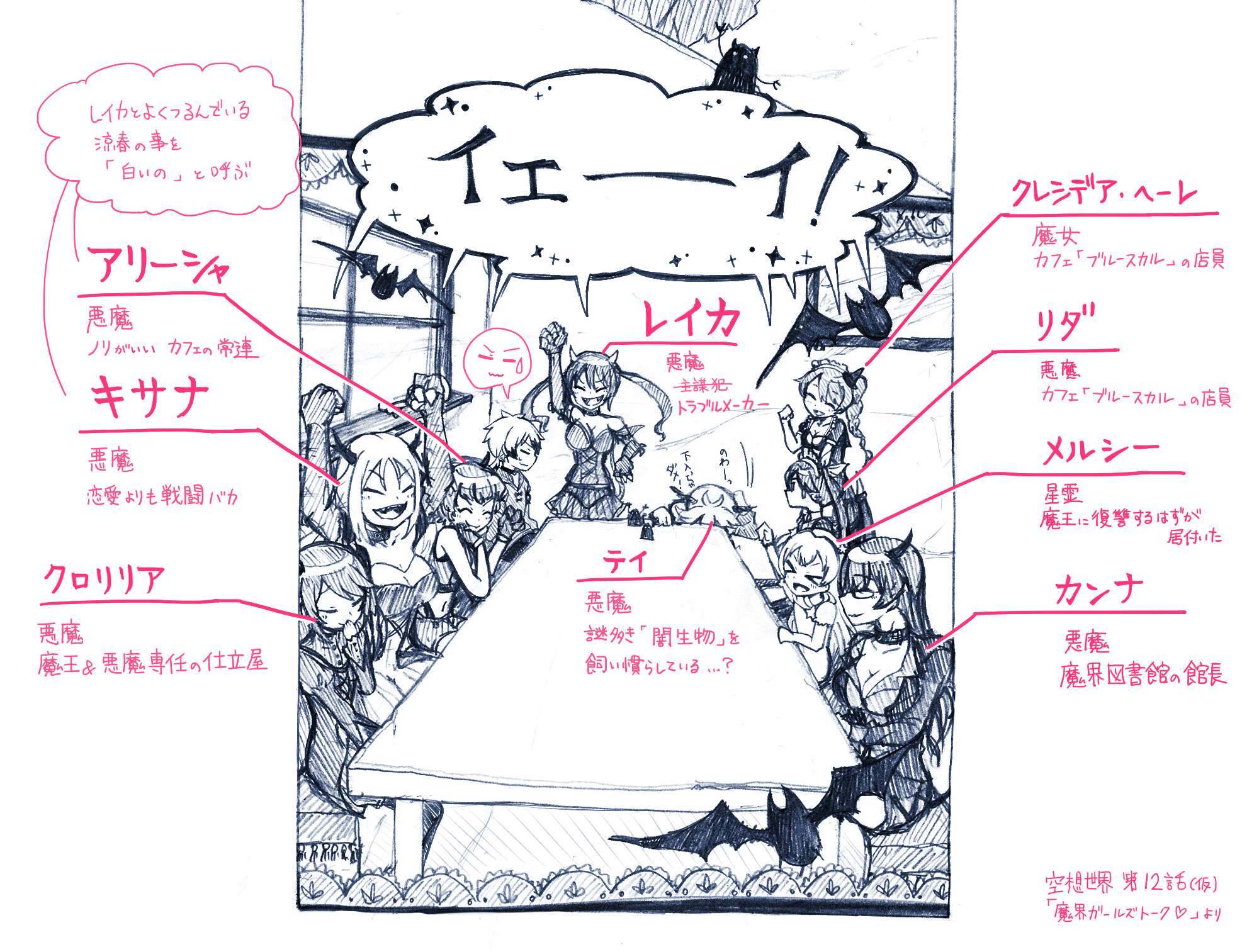

夜の海と正反対のイメージで書きました。いつになくあまあまです。

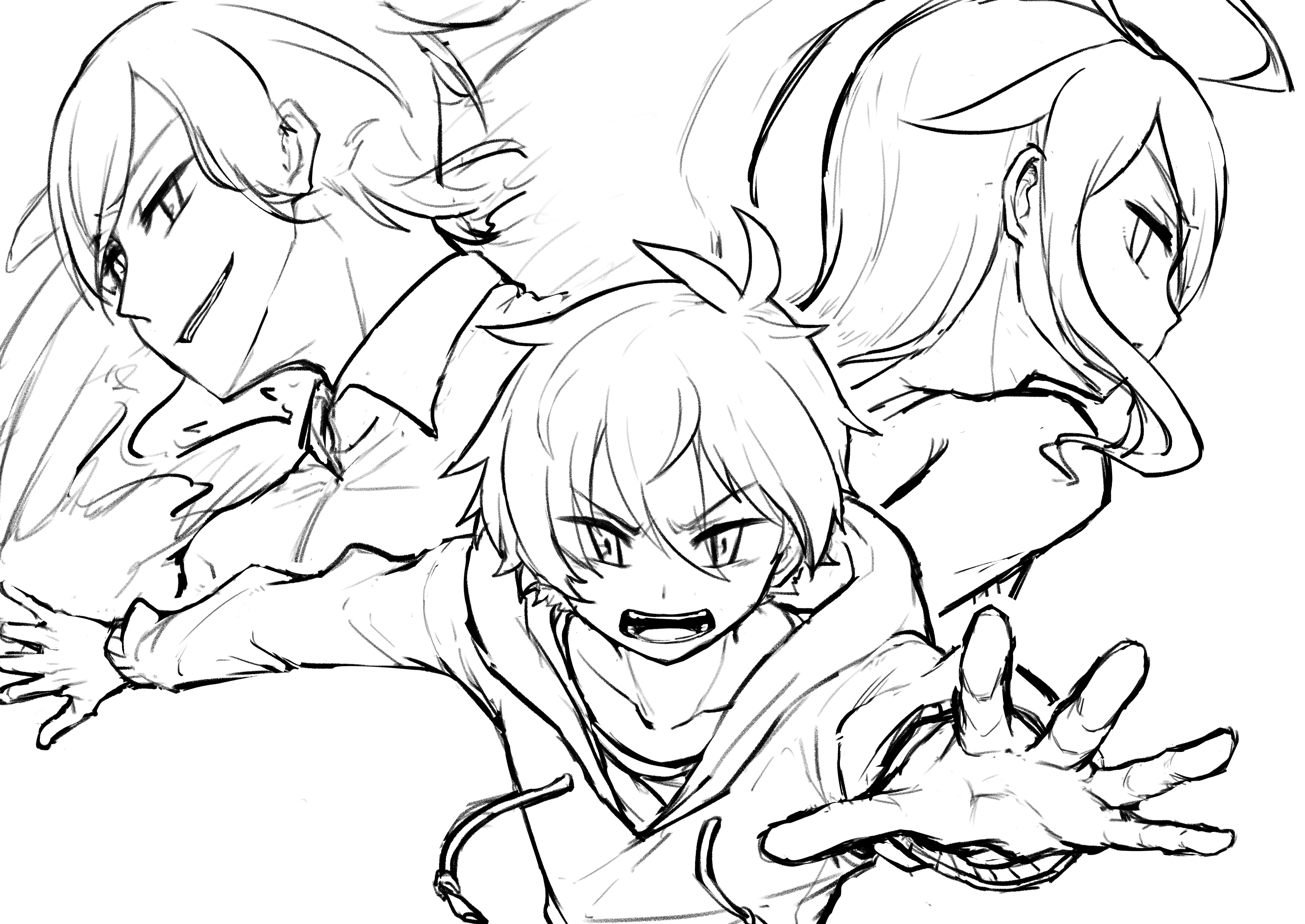

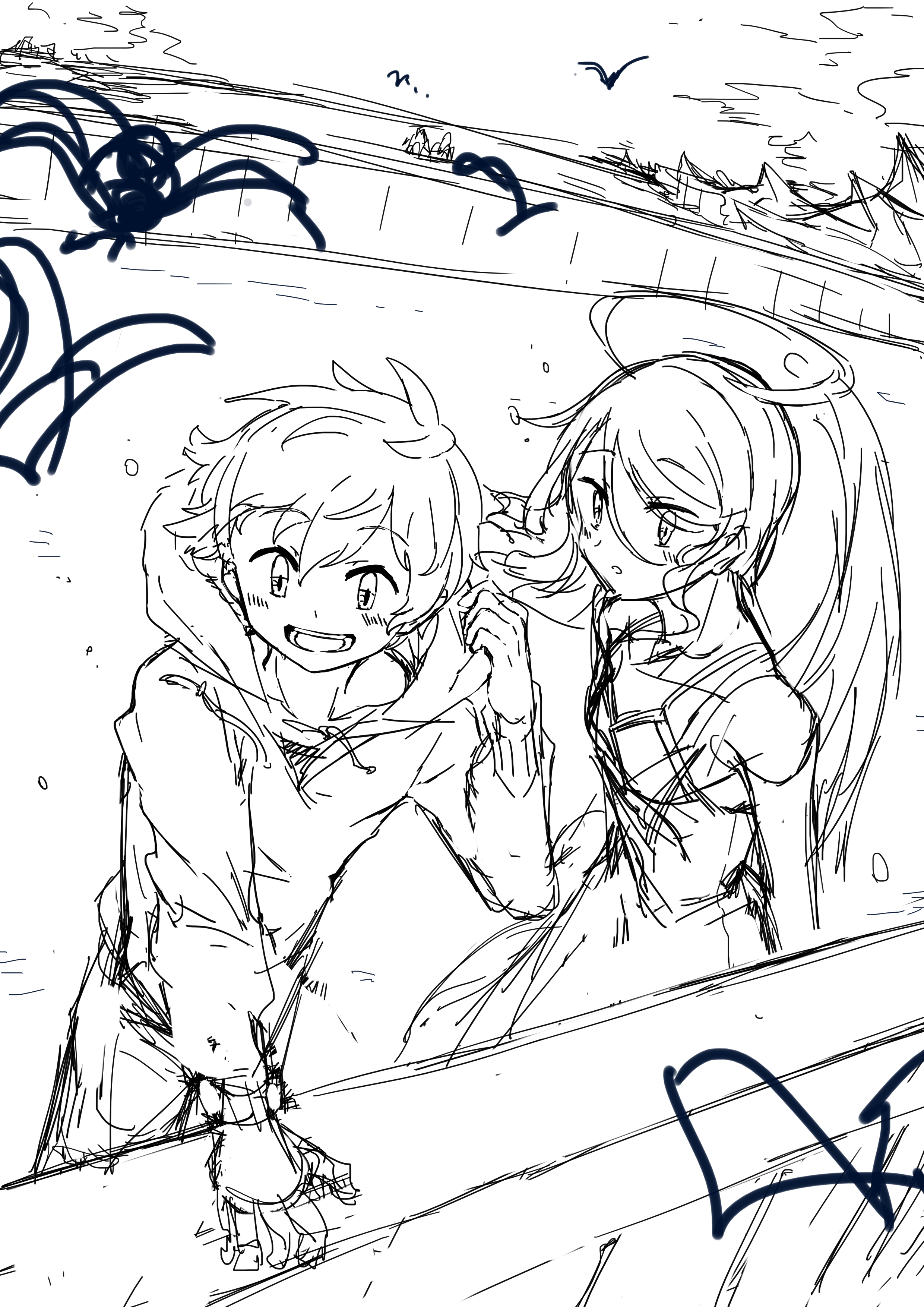

「まてまて。その頭で出歩くつもりか」

「何よ。これは象徴だって言ったでしょう」

「…そっちじゃねぇ」

魔界の朝。といっても、もう日も昇って昼に近いくらいの朝。

オレは何食わぬ顔で屋敷の部屋を出ていこうとした女神を引き留めた。

頭と言われて自分の触覚を指差した辺り、たぶん気付いてないなこいつ。

「ほらここ。後ろ少し跳ねてるんだぞ」

「あら、本当?」

やっぱり。頭の後ろだったから、髪が跳ねている事に気付いてなかったな。

女神は指摘された箇所を手で戻そうとしたが、ああ、湿ったまま寝かせちまったから上手く戻らないみたいだ。

ちょっと待ってろ、と椅子に座るよう女神に言い聞かせて、オレは部屋の外へ出ていく。

髪を梳くための櫛と整髪料を貰ってくるためだ。

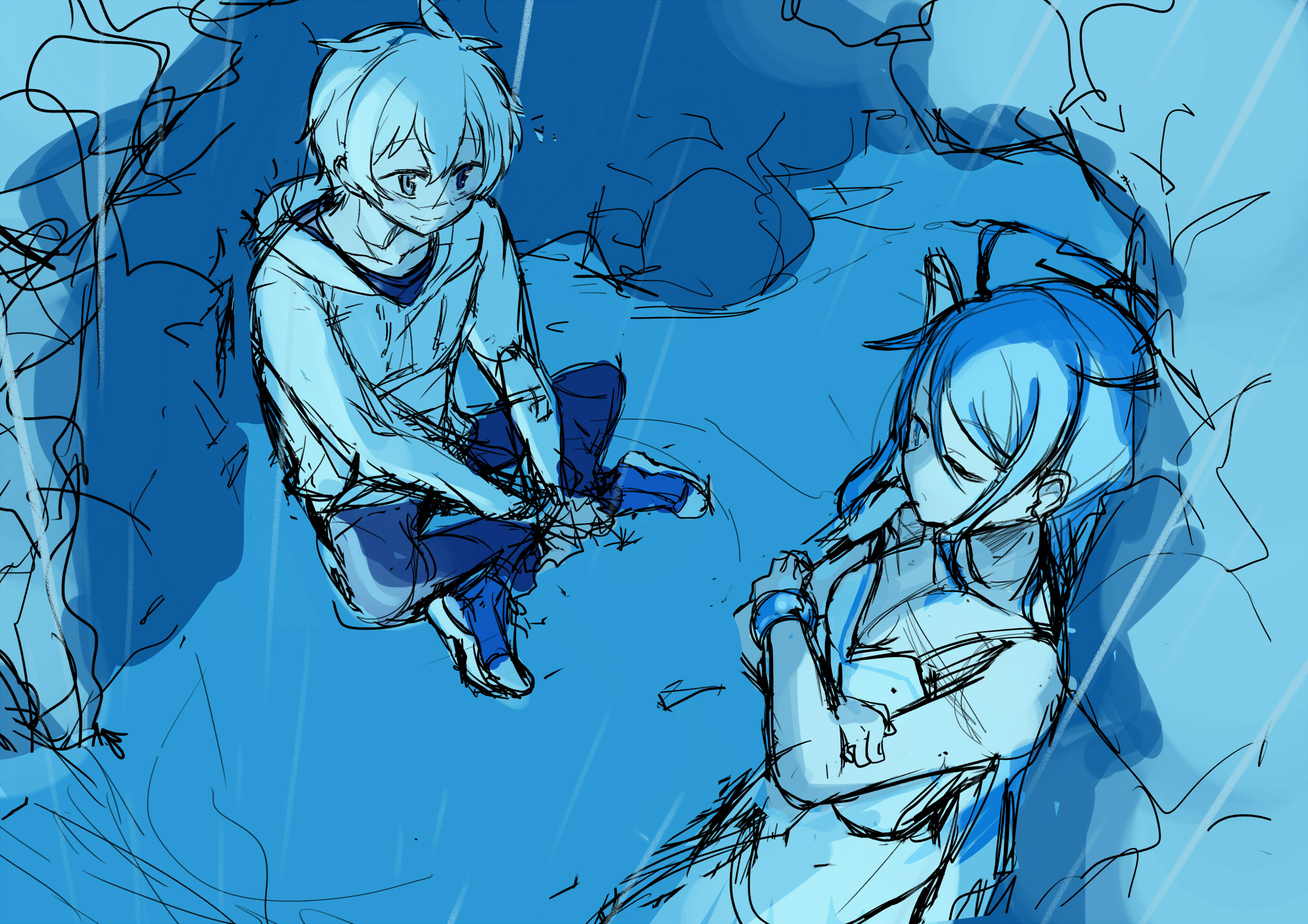

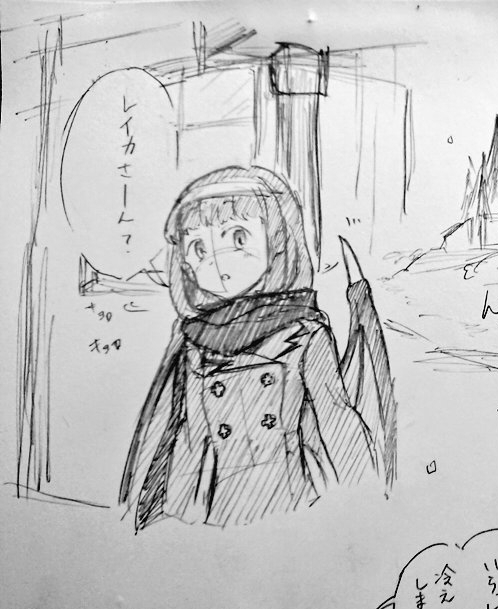

道具を持って部屋に戻ると、すんとした表情の女神に出迎えられた。

「適当でいいわよ」

なんとも適当な返事だ。オレは女神の後ろに立ってから、呆れた声で返す。

「お前なあ…、少しは気使ったらどうだ?女子だろ?」

「私が気を使ってどうなるというの?誰に見せるわけでもないのよ」

「えっ…そうだな……?じゃあ、オレの心配事が一つ減る…とか?」

「何よそれ」

と、意味のない会話をしている間に女神の髪に整髪料を馴染ませた。

軽く手を拭ってから櫛を手に取る。

「まあいいや。ゆっくりやるけど、ひっかかって痛かったら言ってくれ」

「初めから痛くないようにやりなさい」

「へい」

そんな女神の命を受け、恐る恐る垂直に入れた櫛を下した。

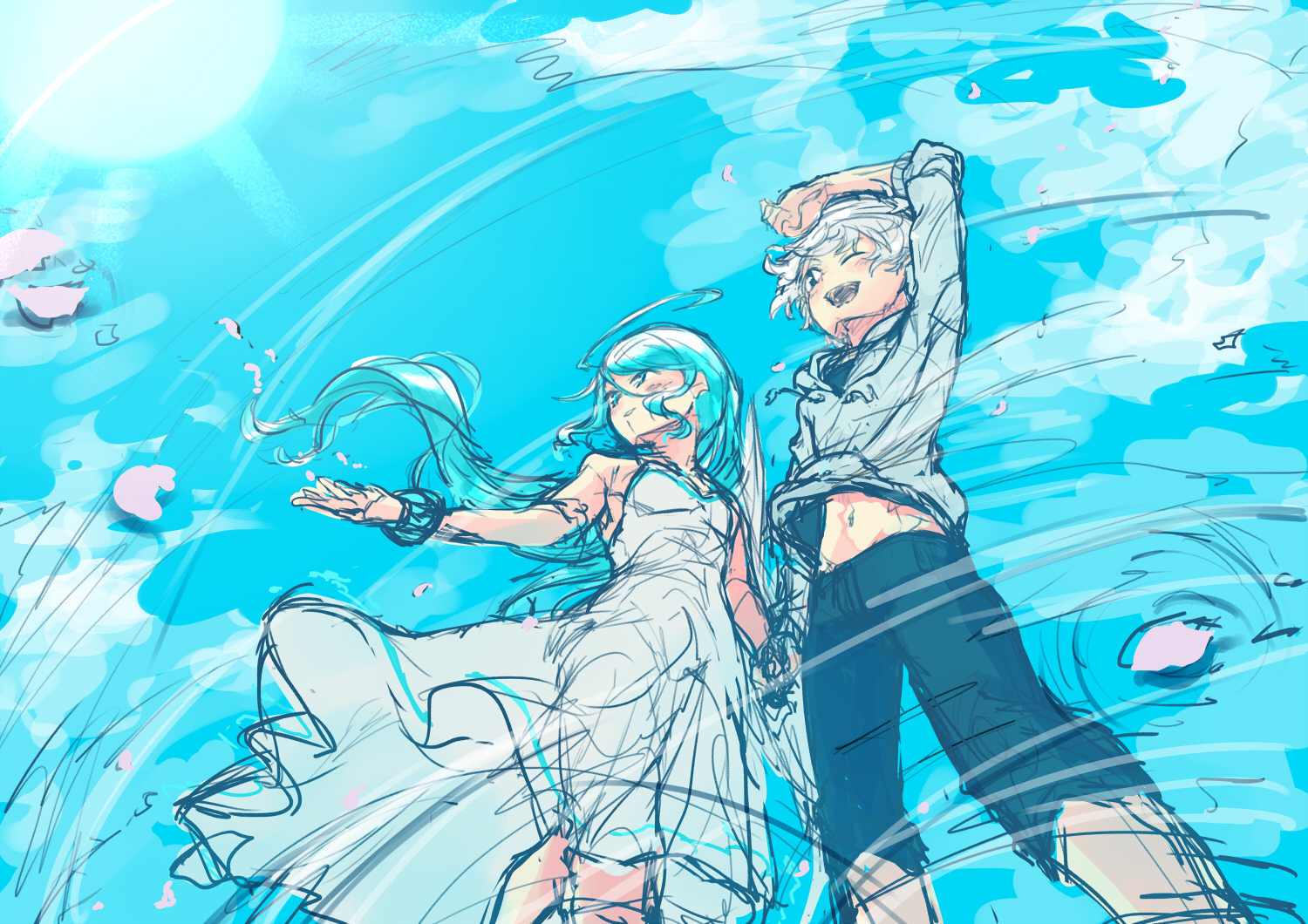

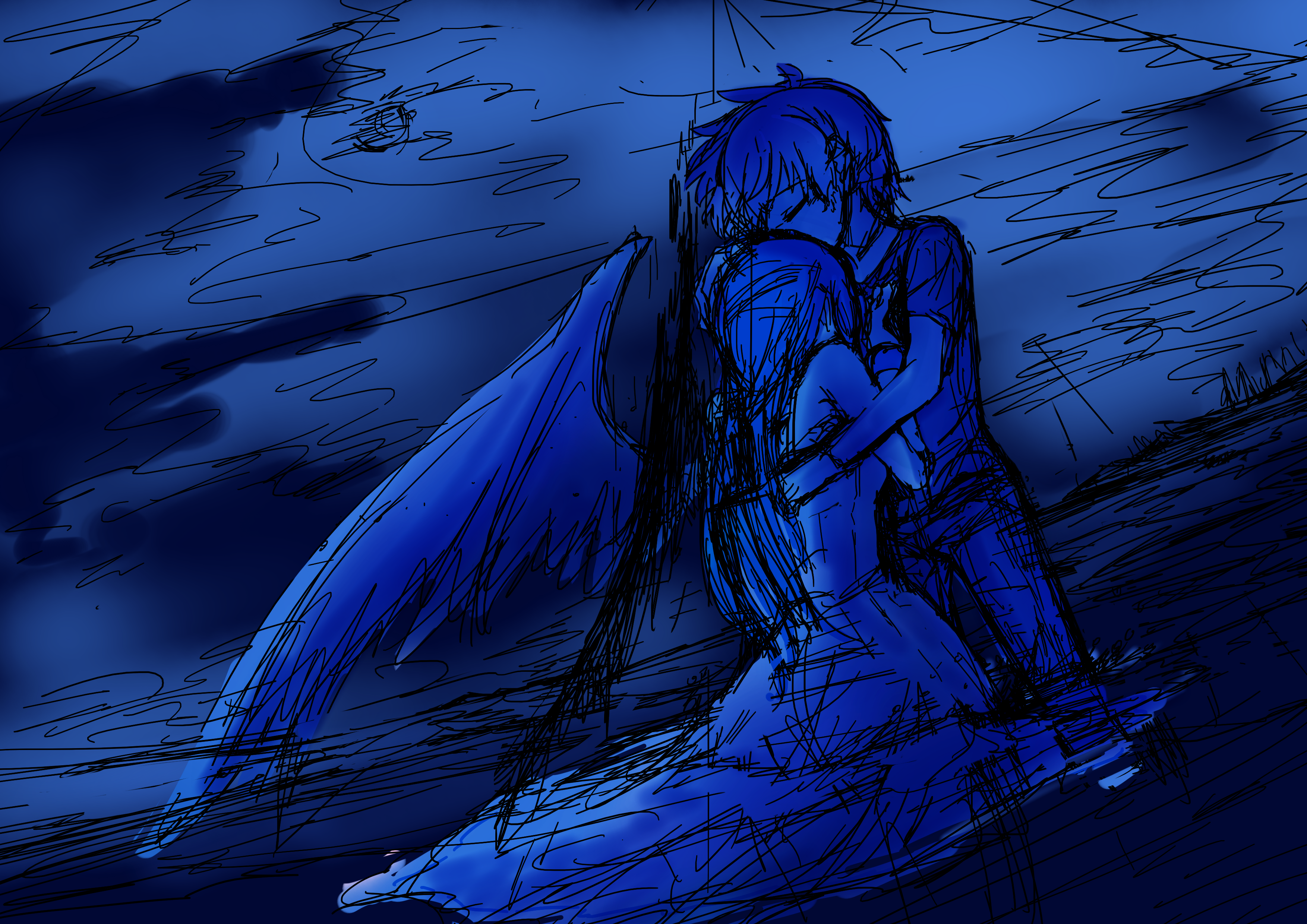

「綺麗だな」

それは、見とれてしまう程に綺麗な髪だった。

水色の髪は、窓から差し込む陽に照らされ、キラキラと輝いていた。

まるで、草原に流れる小川のようだ。

毎日見ていたから見慣れ過ぎていたのか、はたまた目に留めなかったからか。

突如目の前に現れた美しい情景に目を見開いた。

「当然でしょう?」

「お、おう…」

そう素っ気なく返されたところで、オレは髪を梳く手が止まっていた事に気が付いた。

平常心を思い出そうと試みて息を呑み込み、跳ねていた箇所を慎重に整えてやる。

女神の髪は元から絡まりにくい髪質なのか、櫛がひっかかるような事はなかった。

むしろ、整髪料を使わなくても良かったくらいサラサラだったというか……。

女神の髪を梳くのが楽しくて、

触れているだけで、心地が良かった。

「よし、終わったぞ」

跳ねていた箇所を整えた後、髪全体も梳いてやった。

遅い、と言われるかと思ったが、こいつは梳いている間何一つ文句を言わなかった。

その上、大人しく座って整え終わるのを待っていたから、内心少し驚いた。

オレが声をかけてやると、ん、と一言漏らして立ち上がり、壁に備え付けられた鏡で出来栄えを見た。

しばらく指で髪を軽く撫でていたが、

「少年にしてはなかなかね」

満足したのか上機嫌で答えた。

「そ、そうか!でも、サラサラだったから梳きやすかったし!」

「し?」

「髪、綺麗だったから……」

顔が熱い。

先程自分が言った言葉を反復させられて、自覚したせいだ。

顔ごと目線を横に逸らせた。

それを面白がった女神が覗き込むように迫ってくるものだから、オレは慌てて反対側に逸らす羽目になった。

ふふふ、と耳のすぐ近くから女神の笑い声が聞こえる。

「嬉しいわ。涼春が面と向かって褒めてくれるなんて」

「……おう」

「照れてるのね」

「……思ったから言っただけだ」

「ふふ。褒めたんでしょう、あなた」

「…あー!綺麗だったぞ!綺麗だった!」

「正直でよろしいわ」

ルンルンご機嫌の神様に正されて、オレの心は呆気なく絡まってしまった。

でもそれが嫌ではなくて。

きっと、必要な甘さなんだ。

オレとこいつとの心の隙間をとかす、甘くて大事な時間……。

そんな、余計な事を考えながら、女神との甘い朝を過ごしたのだった。