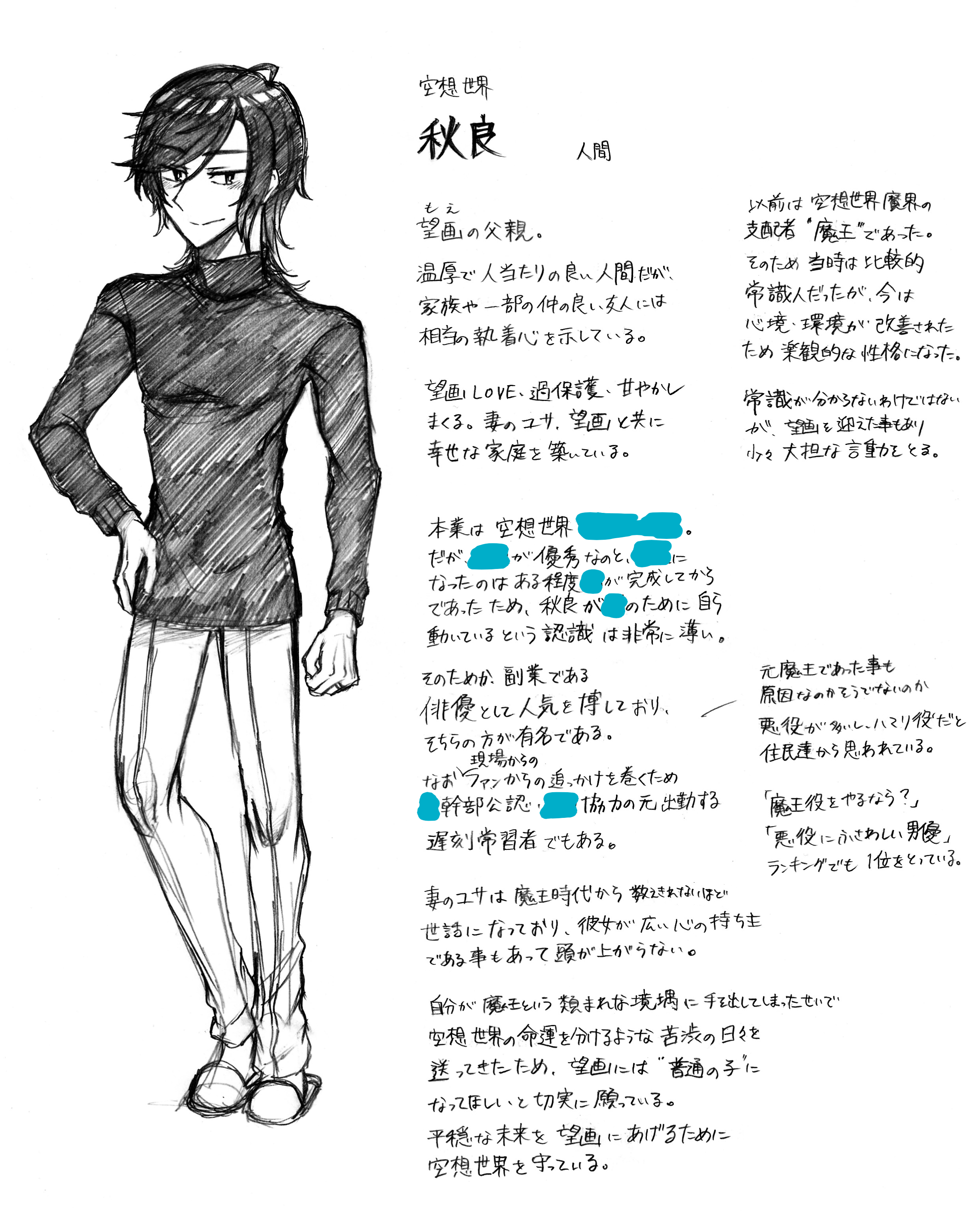

未来の娘ちゃんを迎える前のお話です。

季節はすっかりクリスマス。空想世界由来の風習ではないがそのきらびやかな雰囲気に惹かれる住民の熱狂ぶりや、恋人、家族、友人と過ごすかけがえのない日という意味で、異界のイベントは空想世界に広く受け入れられ浸透していった。しんしんと降り積もる雪景色の中、どの家もあたたかな明かりで照らされている。そのしあわせの光は集合体となり ほの暗い真冬の景色に溶け込んでいた。

そして、平原の端に位置する、崖の側のまばらな林の脇に並んでぽつりと建つ、白の英雄の家もそのしあわせの光の例外ではなかったのだが……。

「頼むよ、ハルくん。今晩だけでも……」

「帰れ!って言っただろ!!」

何やら家のドア越しに家主と客人が言い争いをしていた。あぁ、……彼らにとってはいつもの事である。どうか気にしないでやってほしい。

「お前……。毎回毎回仕事終わりの、しかも夜中にオレの家にやって来て、情けないと思わないのか」

「…………」

「お互い疲れきってるんだから、こんなところで立ち往生してても何もいいことなんてないんだぞ。さっさと家に帰って休めよ」

「…………遠慮しなくていいと、あの時はっきり伝えてきたのは……誰なんだい……?」

「頼むよ」

「今日はどうしても、君の側にいたい気分なんだ……」

「んん゛……」(呆れてる声)

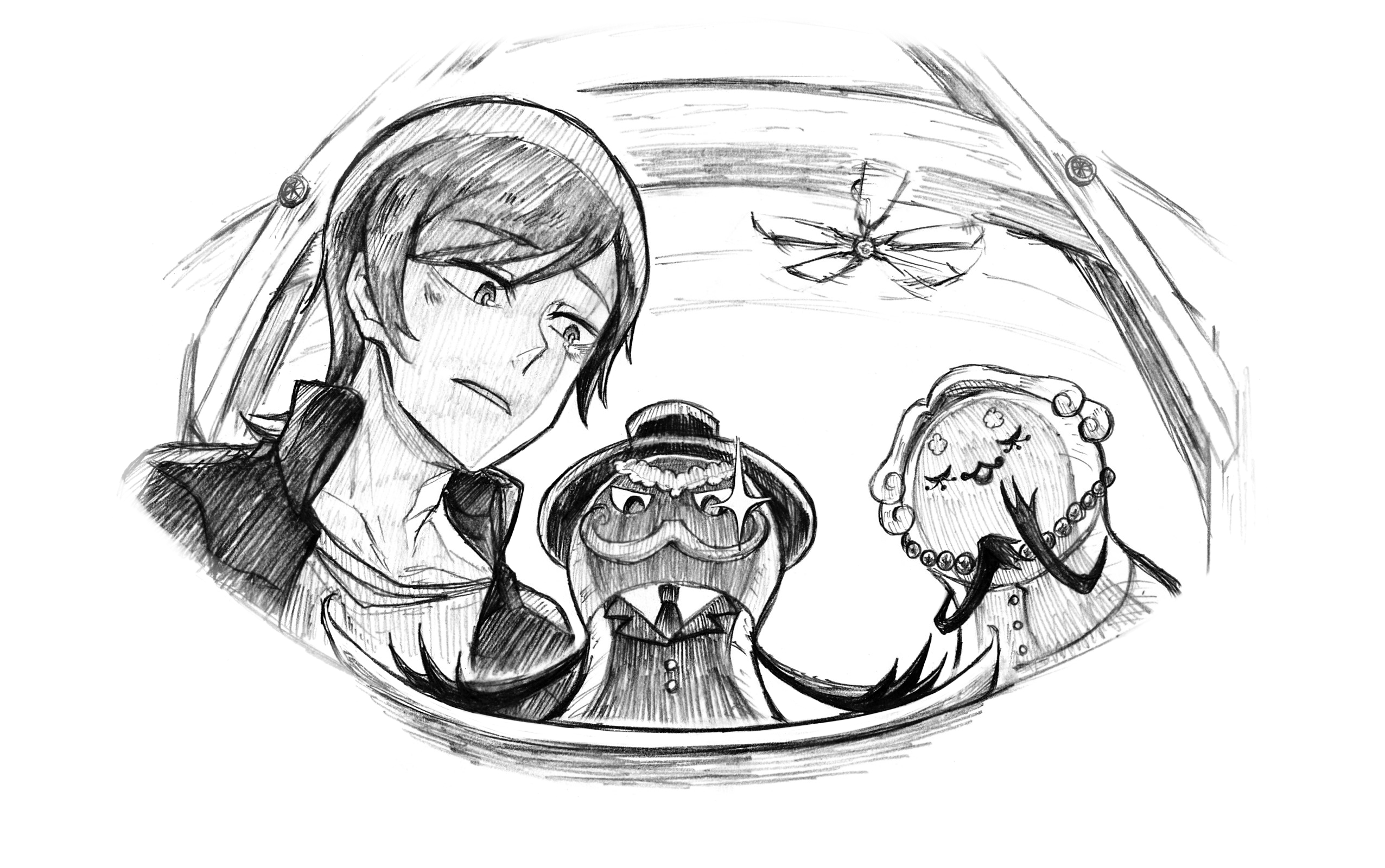

突然ドアが開く。もたれかかるように肘をドアに付けていた秋良は、ドアが開いたと同時に部屋の中へあっけなく入ってしまった。

「あ……っ」

秋良にとって、家主が自分の侵入を許してくれる事が予想外だったのか、そのまま勢い余って体制を前のめりに崩し、玄関に倒れ込んでしまう。咄嗟の判断で伸ばした、あと少しのところで涼春に届きそうだった腕は、するりと宙を掻き無を掴んだ。

「全く……」

秋良と入れ違いになったらしい涼春の呆れた声が、今度は家の外から聞こえてくる。涼春は透明人間の如くドアをすり抜け顔だけを出して、部屋のなかにいる秋良を上から覗き込んでいる。

「体。暖まったらさっさと帰れよ」

かじかんだ手をさすりながら、秋良は部屋の中へ入っていく。

「……冷たいなぁ。そこまでしてくれるのなら、こちらに寄り添って暖めてくれてもいいんじゃないかい?」

チラ、とロフト(涼春の寝床でありまだ彼のぬくもりがありそうなブランケットだのなんだのが乱雑している)を見やる秋良。

「うるせ、変態。お前は絶対入らせないからな。だいたい、あのロフト思った以上に狭いし寒いし、二人で登ったら落っこちるだろ」

「……そういう想像はしてくれるんだね」

「あーっ!あーっ!だからお前を家に入れたくなかったんだよ!!ほらもういいだろ!帰れよ!」

「やだなぁ。まだまだ寒い夜はこれからじゃないか……。」

「かーえーれー!オレは早く休みたいんだっ!」

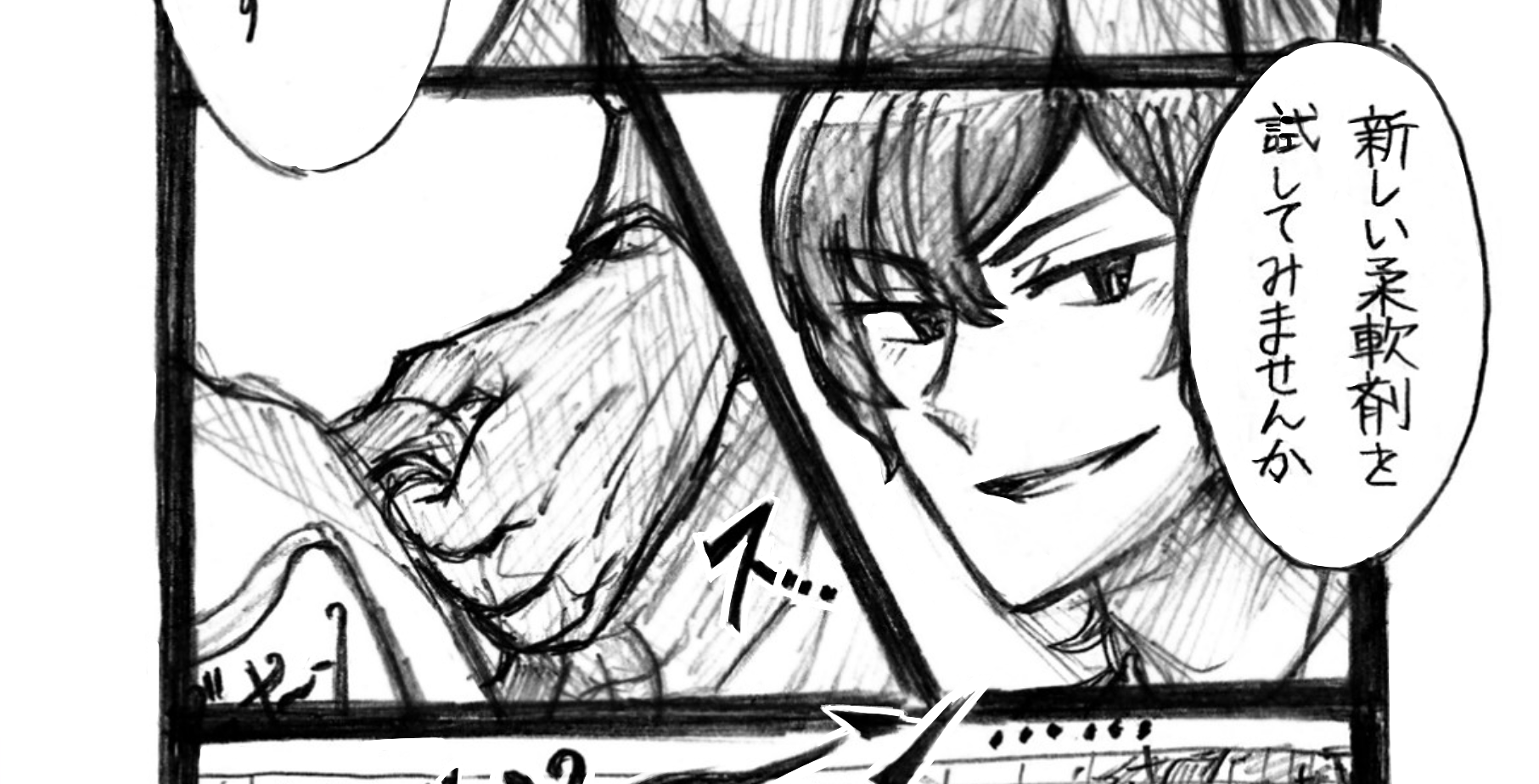

分かっているよ、と秋良が寂しそうな顔でポツリと言う。むっ、とした顔の涼春は何を思ったのか秋良をそのままにし、狭い部屋の奥へ移動した。 そして、ほらよ、と手に持って帰って来たそれを秋良の目前へ突き出した。

「……?」

「ちょっと早いけど、渡そうと思って。準備してたんだ」

渡された物を受け取る。そこまで重くはない。ボトルのような形状に緑の包みが施され、てっぺんには赤いリボンが巻かれている。包みには斜めに金の細い線で洒落た模様が書かれており、それらがいわゆるこの季節特有の特別な雰囲気を醸し出していた。先程までふざけていた秋良も、渡されたプレゼントをまじまじと見て、涼春に視線を戻した。

「何…って、コウノトリ記念。マスターに頼んで作ってもらったんだ。マスターたしか、あいつが好きな果物で出来てるって言ってたっけな。へへ、すごくいい香りがするんだぞ。あ、そうそう!この酒、名前も付けてもらってな。優しいの優に咲くで咲、優咲っていうんだ。……それ持って帰って、二人でゆっくり過ごしてくれ」

メリークリスマス。そう言った家主は、客人を送り出した。暖かな光が漏れていたドアはすでに閉じており、客人はドアを背に、ほの暗く凍える寒さにも関わらずしばし立ち止まっていた。そうして、白く長いため息をした秋良は、ゆっくりと元来た道を辿って帰っていった。

「………………二人で、と言っていたね。この不甲斐なさは、僕もよく分かっているんだよ」

乾いた笑い声とともに包みを見やる。ダイニングテーブルに置かれたその包みは、貰ってきた時そっくり綺麗なまま、そこに存在していた。

あの後、無事に帰路に着いたはいいものの、貰ってきたから開けよう、とは当の彼女に言い出せず、2日も経ってしまった。

秋良は、この新しい家でボトルの栓を開けた事は決してない。酒が嫌いなのではない。むしろどちらかと問われれば好きな方だ。だが、飲まずにはいられなくなるまでに陥る、疲れきった自分を嫁に見せる事を相当嫌っているのだ。魔王時代、嫁となる前のユサは自分の従者だった。酒とは別の要因ではあったが幾度となく醜態は晒したし、無理矢理付き合わせて世話をさせたこともあった。でも今は……。夫婦だから。主従関係にあったあの頃とは違う。夫が自分を投げ出して押し付けたら、嫁に嫌われるのはもっともだろう。

彼女に見つかる前にしまってしまおうか。しかし、せっかくの彼からの祝福のこもった好意を伝えずにこそこそと隠している自分が、情けなくも思えてどうしようもない。 そんな悩みを巡らせながら、今朝も何も言えずに出てきてしまった、と目に見えて分かるほど肩を落とすことはないにしろ内心落ち込みつつ我が家へと帰ってきたのだった。 共に同じ仕事を終えた後、自分は別の仕事の現場へと向かったが、彼女はその足で先に家へと帰っただろう。もう日付も回って遅い時間だ。上着を脱ぎながら思案する。明日は珍しく急ぎの用事はないが、規則正しく慎ましく生活をすることを心掛けている彼女は、既に寝ているだろう。寝室の前をそっと通り、荷物を下ろしにリビングへと向かう。明かりをつけるためにスイッチに触れようとした寸前、既に部屋はほのかな光に照らされていた事に気付いた。

「おかえりなさい。遅くまでお疲れ様でした」

惚けた顔でリビングの奥のダイニングテーブルへと向かった秋良は、優しい声と共に迎え入れられた。

「これはっ…一体……」

寝ているだろうと思っていたユサが、秋良の目の前に座っているのを見て、まず驚いた。それに加えて、ダイニングテーブルには、二人分の食器が重ねて置かれていて……、ユサの側にはあの綺麗な包みのワインボトルが立っていたのだ。さらに驚いて何も言えなくなってしまっている秋良に、ユサは少し困ったように笑って声をかけた。

「すみません。今朝、見つけてしまって……」

「…………その。何故分かったんだい……?」

ん、と聞き返した彼女は、微笑んで包みを持ち、見せてくれた。よくよく見れば小さなカードのついた紐がくくりつけてあり、見慣れた文字で「秋良、ユサへ コウノトリ記念だぞ」と書いてあった。

「…………ごめん。うまく、言い出せなくて。3日も待たせてしまった」

君も寂しかっただろうに、という言葉を心の中に押し込んだ。自分だけ先に好意を貰っておいて、黙って待たせていたんだ。彼女の方が寂しかったに決まっている。

「いいんですよ。今、晩御飯も用意しますから。座って待っていてください」

そう促されたが、まだテーブルの前に立ったままでいる秋良をユサは困ったような顔で見つめた。

「秋良様」

「秋良様がこの家でお酒を嗜む事を、私がやめてくださいと言った覚えはありません。涼春さんのご自宅へ遊びに行かれる事も、止めた覚えもありません」

「……」

「遠慮なさらなくていいんですよ。涼春さんだからこそ、出来る話もあるでしょう。……私もあの人に救ってくださったので、その心強さはとてもよく分かっています。秋良様の心が休まるのなら、心置きなく出掛けに行って欲しいんです」

「でも」

「たまには頼ってくださらないと。私だって、貴方の味方ですからねっ」

あ、と小さく声がした後に、ユサの顔が赤く染まる。軽く口付けをするために添えていた手で、彼女の頬を撫でる。 火照ってきたとはいえ、先程まで外にいた秋良よりもユサの頬は温かく、心地が良かった。

「ありがとう。君にも心置きなく頼るよ」

「……はい。あの、今のは」

一度体を離した後、聞き返してきた彼女に返事をする。

「そういう流れかな、と思って。大体、コウノトリ記念……僕達は新婚だからね。うん、今のでは足りない?もう一度しようか?」

「あ、秋良様……っ!先に晩御飯がありますから、私は準備してきますね!」

そう早足で逃げるように立っていったユサを見て、秋良はその小さな背に、楽しみにしているよ、と柔らかな声を掛けた。

遅くなってしまったけど、メリークリスマス。彼女に言う祝福の台詞を心の内で唱えてようやく、初めての晩酌の瞬間を今か今かと待ちわびることが出来たのであった。