老人カントクの出会いから幾日か経ったある日。

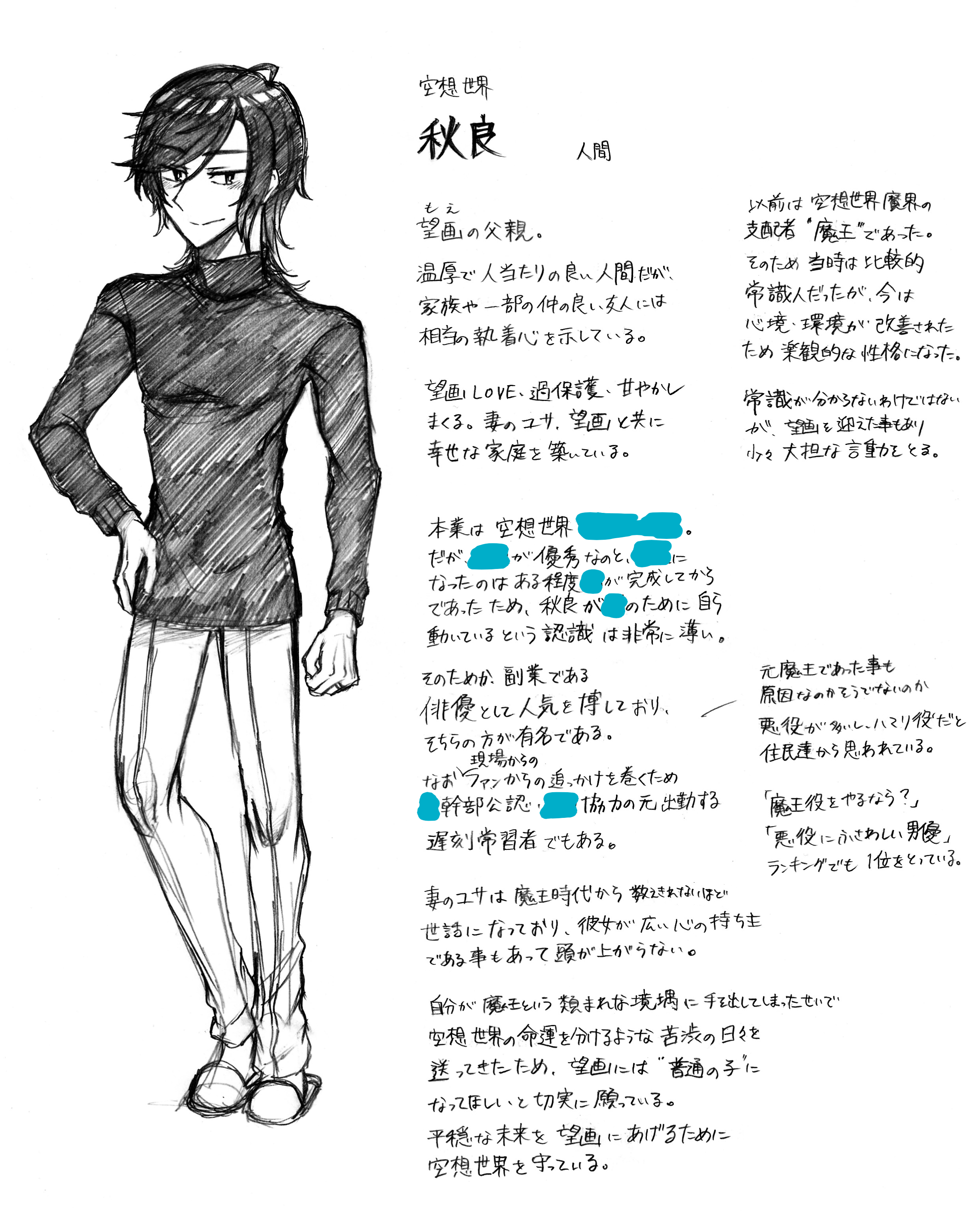

空想世界管理局での一日の仕事を終えた秋良。早々に身支度も終えて、管理室の入り口から外へと続く白い通路へ出たところで、足を止めた。

「あき……、えっと、お疲れ様です…!」

「お疲れ様」

同じく管理局で働いているユサと目が合った。私服姿を見るに、どうやらちょうど彼女も仕事を終えて帰るところだったらしい。

「……あの。あの方にお聞きしたのですが、今日から帰宅できるそうですよね」

「うん。そうだよ。体の方は、経過観察も終わって順調だって言われたよ」

「それは良かったです!」

「あぁ、ありがとう」

そう交わして、会話は途切れて沈黙が流れていく。では、といった別れの挨拶が無く立ち止まったままであったので、僕も止まったままでいたのだが。

「良ければ…ご一緒に晩御飯を食べませんか」

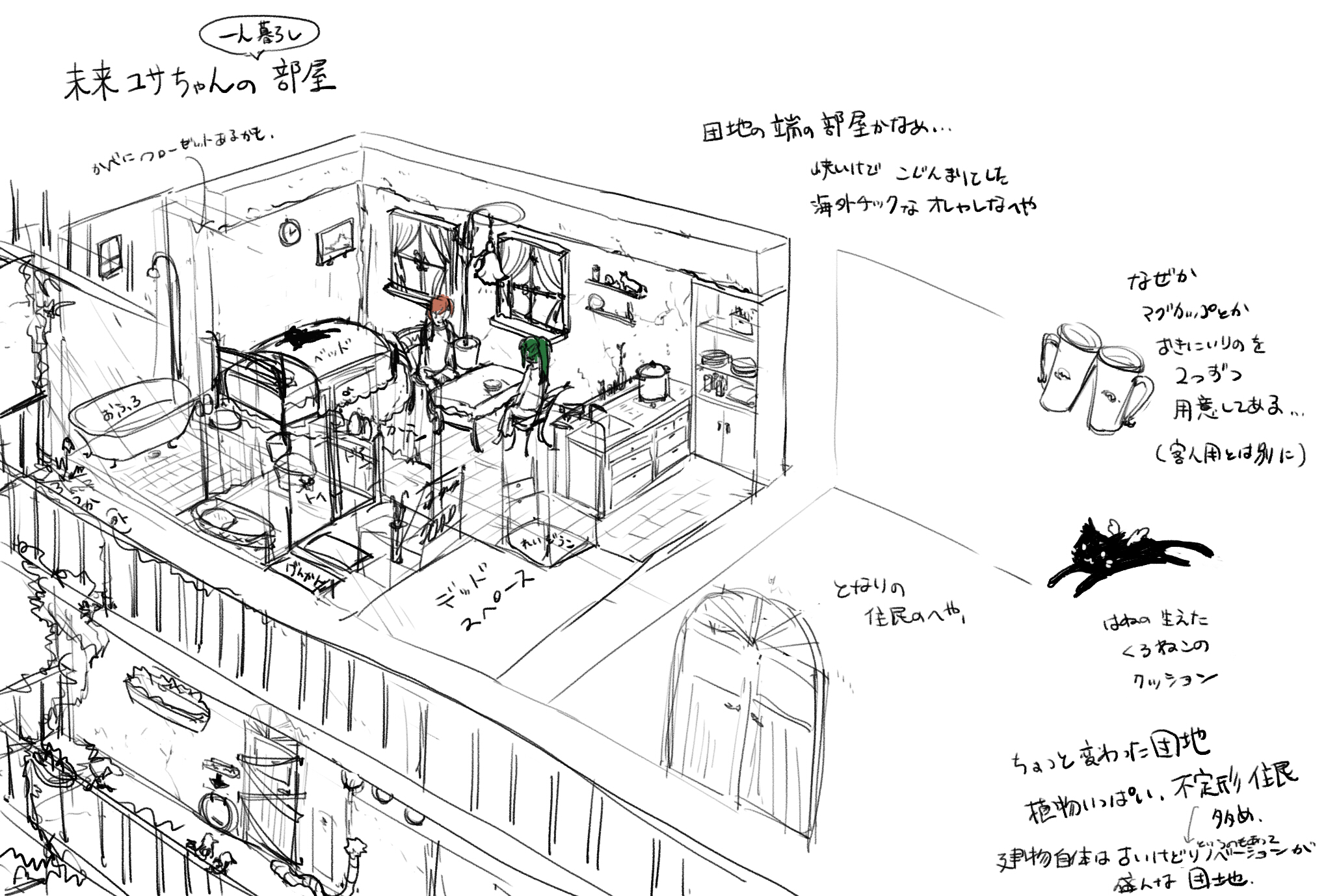

「ごめんなさい!私一人で住んでいるので、狭いお部屋ですが……」

「そうかな?なかなか素敵じゃないか」

「そ……そうですか……?ありがとうございます」

ユサちゃん曰く、ここは変わったアパートで、夕方までは何かが走ったり物音や喋り声がするらしい。一見すると得たいの知れない古い館のようで不気味だが、白を基調とし植物に囲まれたアパートは日常生活の空間として受け入れられる心地よさに包まれていた。女神サイドに来てから一人でいると心寂しかったユサちゃんは人気(ひとけ)のあるアパートを住居に選んだ。アパートの住民とも交流はあるらしく、隣の部屋に住んでいると言う大きな住民がこれまた大きな鍋を持って夕飯のお裾分けに来ていた。丁寧にお礼を言っていたが、ユサちゃんでは持てないほど大きくずっしりとしていて、見かねた僕がその大きな鍋を受け取った。中は見知らぬ食材がクリームの中に埋まった謎のどろどろシチューだったが、変わったミルクを使っているのかわざと焦がした箇所は香ばしい風合いで、具材とともに頬張るとうまみのある塩気が口内に広がってなかなか美味しかった。

ただ、僕がいなかったら、ユサちゃんはこの鍋からよそったシチューを連日を食べることになっていたのでは、と思うほどの量だった。黙々と食べ進める二人だったが、ふいにユサちゃんが手を止めて口を開いた。

「すみません。お招きしたはずが、手伝っていただいているみたいになってしまい……」

「いやいいよ」

「ほ、本当は。あ……あき、……あなたが好きそうなお食事処を探しておくべきでしたね」

「頼んでいないことだから、気にしなくていいよ」

「い、いえ……!でも。すみません。お聞きしていたのに、町の中は疎くてどうにも……。」

「…………」

そういったきり、ユサちゃんは持っていたスプーンを机において膝に両手を押し付けたまま、俯いてしまった。

また、沈黙が流れていく。

以前は、彼女とどんな会話をしていたんだろう。

記憶を振り返ってみても、魔王としての執務に必要な話だったり、彼女が気をかけて世間話を一言二言、いや一方的に長々と声をかけてくれていたような…。その詳細は記憶には残っておらず、ただ彼女が不安を混ぜたような柔らかな笑みで話しかけてくれていた情景だけが浮かんでくる。焦った僕は、せめて彼女の好きなものの話でも、と思ったが彼女の興味のある物事を知らない僕が何を話したらいいのかなんて到底分かるわけもなく。ただただ沈黙の空間に、食器の擦れる音だけが流れた。

夕食の時間も終わり、話を切り上げて彼女のアパートを出てきた後。

茫然と歩いているうちに、知らない場所までやってきていた。

そこは、少々の林が立つ大きな草原で、夜風に吹かれた丈の短い草花がさわさわと靡いている。

(心地よさそうだな、とか思ってドサッと転がる秋良)

目を閉じていると、どこからか走ってくる音がしたと思った矢先、きゃっ、と小さく叫び声につられて秋良は飛び起きた。

そこには、体を起こした秋良を心配そうに覗き込む彼女が立っていた。

「どうしたんだい……?こんなところに……」

「あ、あのっ!秋良様が………。あっ」

「……?いや、これはたまたまで…………あぁ」

ユサちゃんの表情を見て分かった。どうやら食事中僕が上の空だったことに気付いていたのだろう。心配して追いかけてきたらしい。

「ちょっとした散歩だよ。ついつい歩きすぎてしまって」

「散歩……ですか……」

「あの……。私の思い違いなら良いのですが、療養を終えたばかりですし今晩体を休める場所がないのでは、と思いまして…………その。もし!もし、良ければ…………」

「……さすがに女性の住まいに急に上がり込んで一晩泊まるだなんて、失礼だろうと思ったんだよ……」

「人の家に上がり込んでおいてよく言えるな……」

馴染みの声を浴びせられて、グラスを片手にうつむく秋良。

心配はいらない、頼るつてはある、と彼女を説得した後 なんとか涼春の住居にあがりこんだまでは良かったのだが。失礼を避けたいと思う気持ちとありもしない見栄を張ってまで彼女の好意を断ってしまったという引け目で思考が狭まれてしまい、上着を脱いでソファーに腰掛ける頃には見事に気分が落ち込んでしまった。

うつむいたまま顔を上げない秋良。その様子を見た涼春は、はぁ、とため息をついて話を切り出した。

「まあ、いいよ。病み上がりみたいなもんだし、数日はオレの家好きに使ってくれていいぞ。どうせ普段オレいないしな」

「すまない、世話になる……」

しばらく秋良を見ていた涼春だったが、ふと何かに気付いたのか声をかけた。

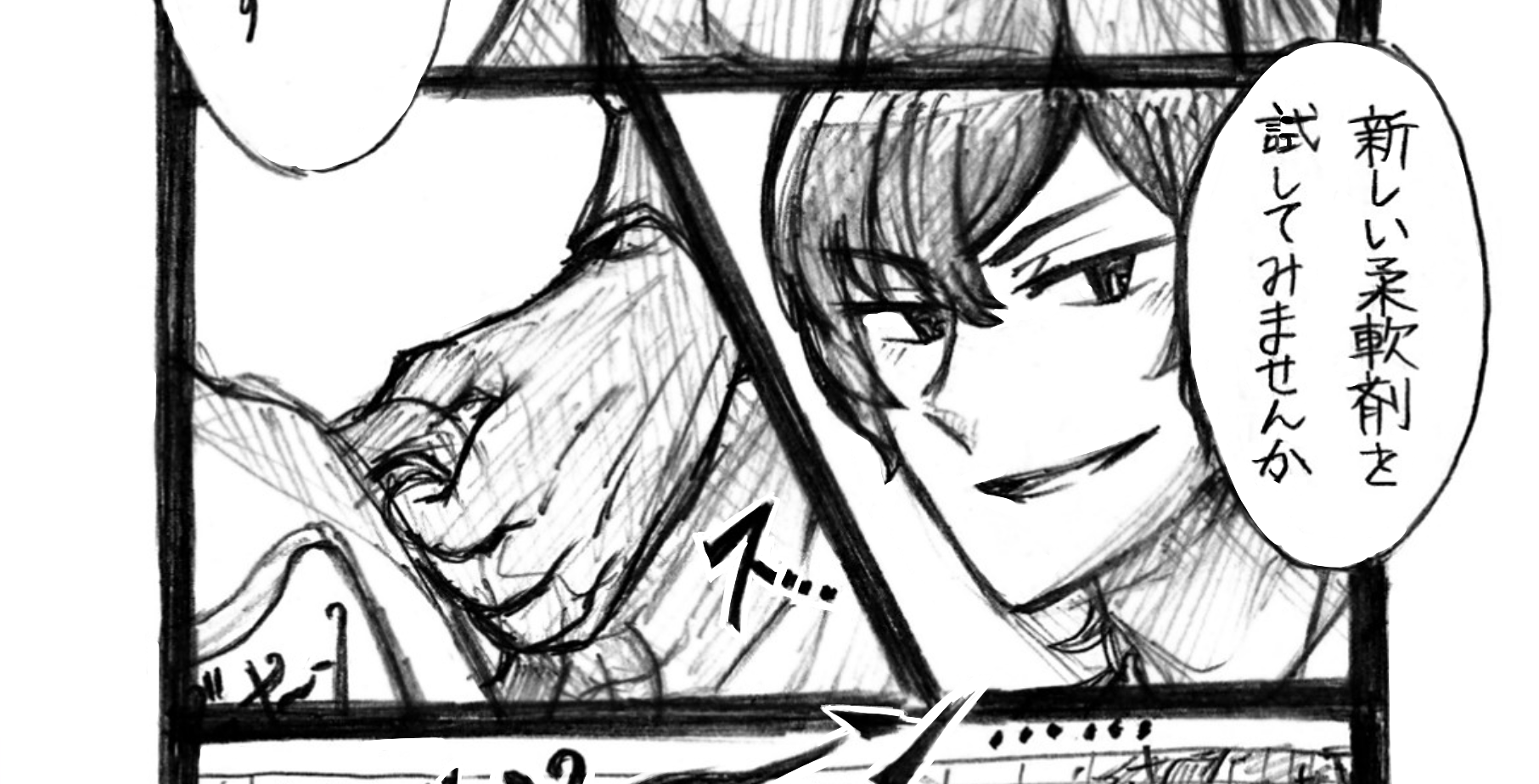

「そういやお前って飲む方だったか?」

「意外かな……」

「魔王の付き合いとして以前も多少はあったね。こちらに帰ってきてからは、初めてかな。酒の相席はさせられたけど……」

(カントクの事を思い出す秋良。チラッと涼春に話しているかもしれない。そんな昼間っから……みたいな顔してると思う涼春)

「や、そうじゃなくて。お前がこんなにぐだぐだになってるところ見たことねぇから……」

「意外?」

「かもしんねぇ。いつ見ても澄ました顔してるし……」

「そうでもないよ。誰しも気分が落ち込んだりするもので。僕だって例外じゃない。それを僕は頑なに見せないようにしていただけで、また それを君が知らなかっただけの話だ」

「……あいつは。そういうお前でも受け入れてくれるんじゃねぇかなぁ……」

「それはないよ。戻ってきて早々、子供のように何から何まで世話になる自分が情けなくてたまらないよ……」

「オレが知らないお前がいるんなら、きっとお前だってユサのことも知らねぇって言うんだろうな。あいつの部屋、よく見てこなかったろ」

「ユサちゃんの…………部屋……?」

「気付かなかったよかよ…………まじか…………」

「あいつは。お前が帰ってくるのずっと待っていてくれたんだぞ。もっとちゃんと見てやれ。あんまりだろ」

そう、涼春に言われても……。今日彼女の部屋に初めて入ったのだから、彼の言う重要な事がよく分からなかった。

頭をさらに下げてますます落ち込んでしまった秋良。手のつけようがないと決断した住居の主は、秋良を放って席を立ってしまった。

無意識のうちに寂しさでも感じていたのだろうか。彼が立ち上がって、キッチンに立つ後ろ姿をぼーっと頭を傾けて見ていたとき。記憶の中のありし日の彼女が黙々とお茶の支度をしている姿に重ねてしまっていて……。

「おあっ、なにしーー」

「……………すまない。今は何も言わないで…………」

「おい、謝るなら離せ。おい、離せって。聞いてんのか??」

「……………………」

気付けば後ろから強く抱き締めてきていた。

「問題大アリだろこれ…………」

予想外の行動に固まってしまったのか、涼春はあまりの力に抵抗することも忘れてボーッと明後日の方向を見て呆けていた。