(…………あ………)

(……………あ……ぁ……)

声が、聞こえる。

どこから。

聞こえて、くるんだろうか……?

意識がはっきりと戻ってきたとき、僕は壁も床もない真っ白な世界に立っていた。そこはたしかに白いはずだが……。注がれる光も照明も何もないのにぼんやりと陰っていて、どこまでも白が広がっている、薄暗い空間だった。

暑くもなく、寒くもなく。ふと肌を撫でていくように涼しい風が吹き抜けていった。

そして、いつからいたのか。

白い視界の片隅に、ハルくんが立っていた。

「——来ると思ったぞ」

「ハルくん。ここは、一体……」

ズボンのポケットに両手を突っ込んで立っていたハルくんは、まるで待っていたという風な顔をこちらに向けている。サイドの長い髪を揺らしながら、やけに落ち着いた声で、発した。

「お前に会わせたいやつがいるんだ」

振り返らずに、やはりポケットに両手を突っ込んだまま、白い空間の奥へ奥へと進んでいってしまった。明確な答えをもらえないまま、無言で、その後をついていく。

彼は背を向けたまま、問いかけた。

「お前、自分の名前、忘れてないな?」

「……名前?」

疑問を口にすると、彼は、立ち止まった。それにつられて僕も立ち止まってしまった。

「自分がどこの誰か、覚えてるな?ちょっと、言ってみてくれ」

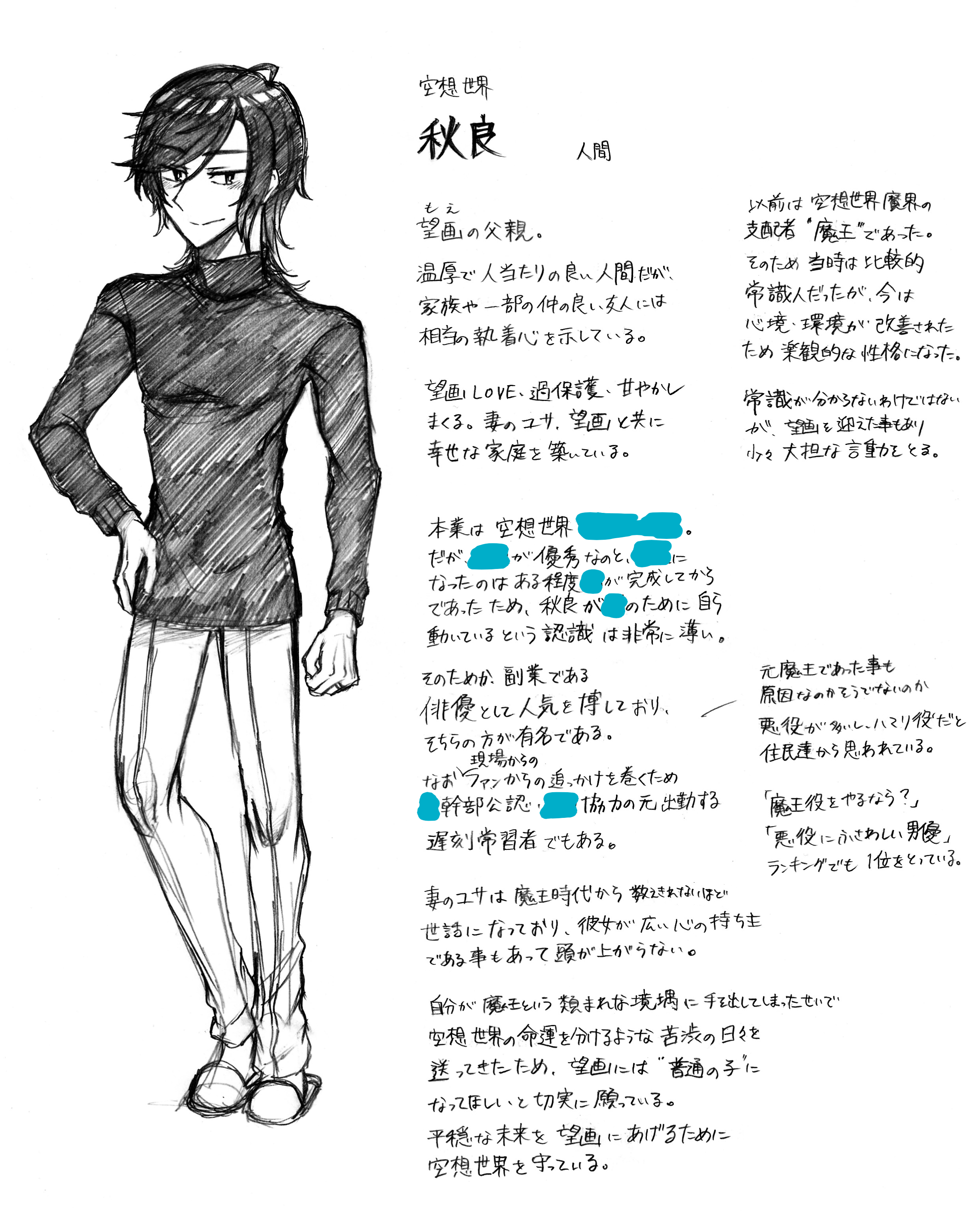

「えっ…と……?…………秋良。空想世界…管理局の…………局長をやって…い、る…………」

唐突な事を聞くものだから、最後の方は声が尻すぼみになってしどろもどろに答えてしまう。うな垂れて落ちていった視線の先に映る僕の体は……。先程まで滞在していた職場の、空想世界管理局長の制服をたしかに着込んでいる。

何故、こんなことを聞くのだろう……。

ハルくんは、少し呆れるような、なだめるような声だけで返事をする。

「やっぱ、しっくり来てないみたいだな……。今お前が言った事、忘れんなよ」

「…………?」

やはり訳の分からないことを言われ、しばらく歩いていくと、ハルくんは、透明な壁のようなフィルムのような何かの前で立ち止まった。

そして、それを通過して彼が振り返ったとき……。

「…………懐かしいか?……へへ、そうだよな。お前が知ってるのとは、ちょっと違うとこもあるけどな」

目の前に現れた白いパーカーに黒いズボン姿のハルくんは、首に巻かれた包帯を、こそばゆいような顔つきのまま掻くように撫でた。

「お前がお前でないような感覚が拭いきれない原因。実は、この先にあるんだ」

「お前は。それを、知ってもいいし、知らなくてもいい。けど、知ったら最後。後悔しても戻ることは出来ないぞ。…………もし、知りたくないって、言うのなら、」

「もう遅いんじゃないかな」

コツ、コツ、コツ。

何かが近づいてくる音がする。

思わず身構える僕だが、あいにく何の力も武器も持っていない、丸腰状態。構えを取るだけ無駄だが……。

今。聞こえた、低い声は……。たしかに……。

あー。とハルくんはバツが悪そうな声で。

「……回れ右して、帰ってくれ」

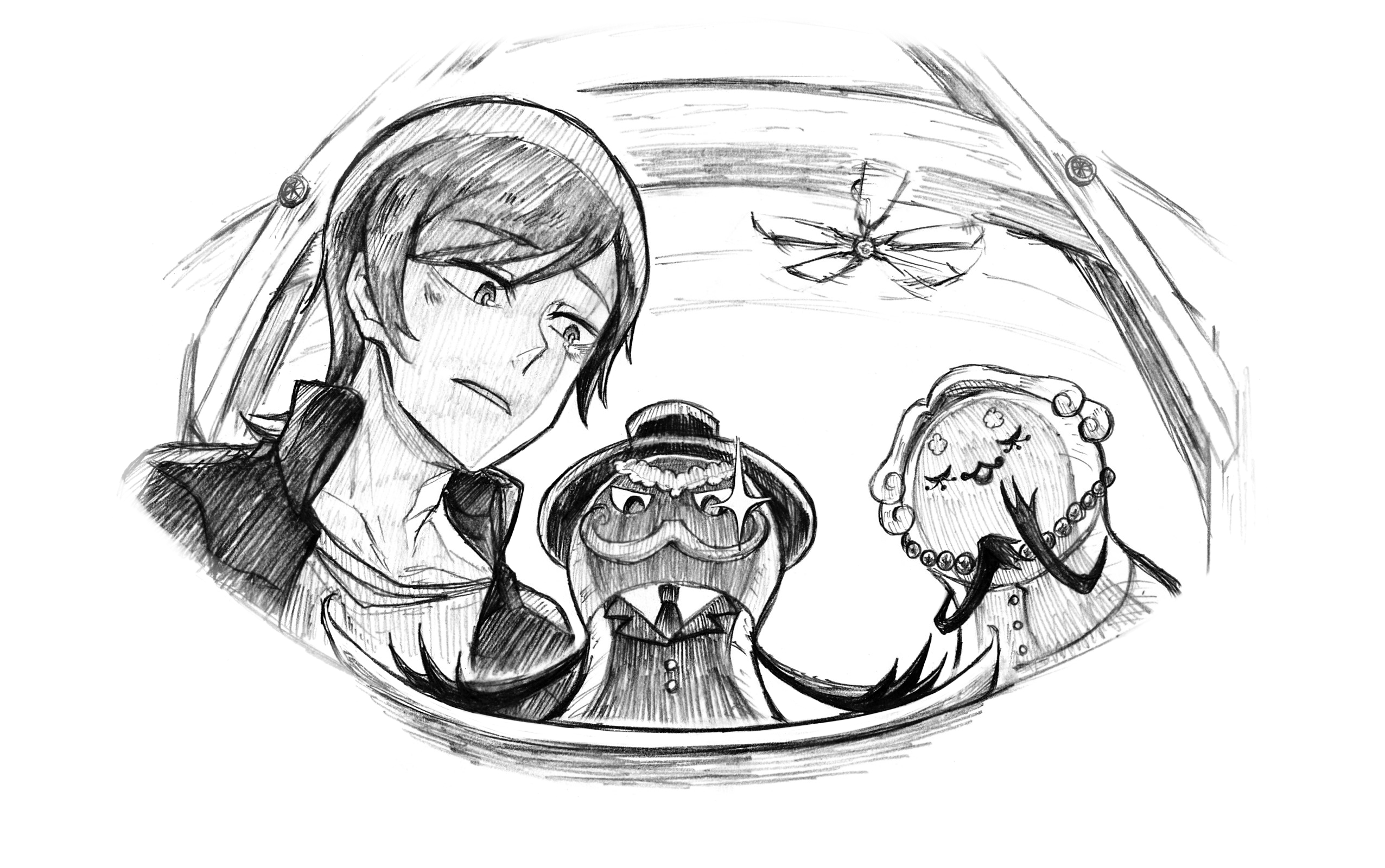

顔も体も何もかも、僕そっくりな人物に、ハルくんが抱き締められている様を見た……。

「ハル、く……」

何が起きているんだ……。

嫌がるハルくんをよそに、突然現れたその人物は腕を回したまま、僕と同じ顔をこちらに向ける。そして僕の顔をねっとりと見ると、薄目がちな、にこやかな表情に変わった。

「やあ。君が秋良くんだね。初めまして」

ゾワリ。心の奥の、弱いところを撫でられたのかと思うような、抑揚のない声。

その違和感が、心を伝って身体中に駆け巡っていく。

「……」

……。

………………、

「動揺してるのかな……。そうだね。するよね。」

これは…………、ドッペルゲンガー…………とでも言うのか……?

結局、目の前の情報を処理しきれなかった僕は、その人物を視線で貫いてしまうのではないかというくらい、まっすぐに見つめていた。

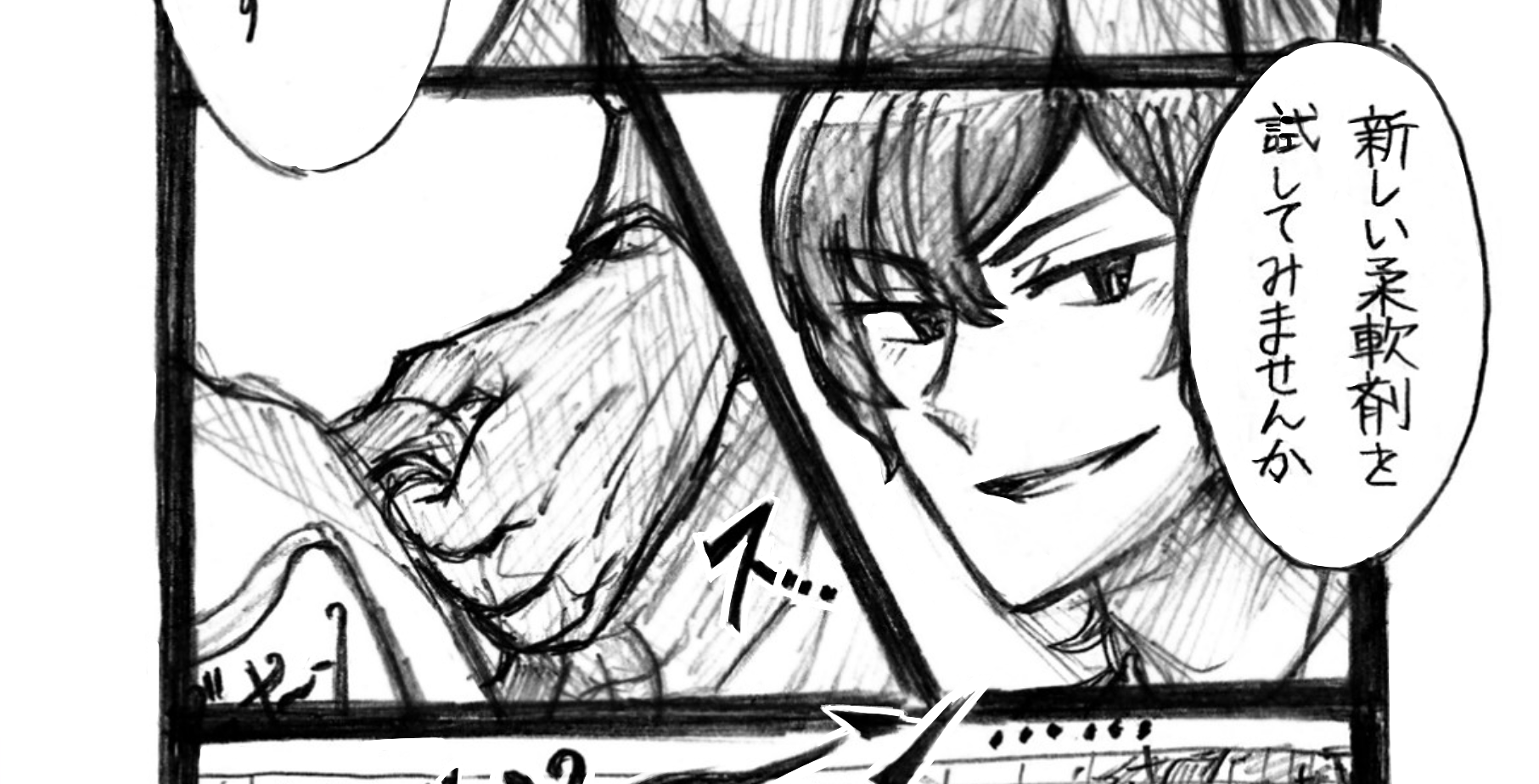

が、それを見ていた人物は僕の戸惑いようが良くなかったのか。わずかに首をかしげていたのをやめて、真下でずっと口答えしている彼の細い手を取り、

(おあっ!なにすんだあきーー)

強引に、手首に口付けをした。

反応が遅れて、手首と口元に、一点に釘付けになった視線から勢いよく目を反らした。恐る恐る視線を戻すと……。もはや二人は僕など眼中にない様子で、言い争いを続けている。一体全体、何が何だかんだ分からない……。こんな有り様を見せつけられては余計思考がまとまらないじゃないか。完璧に参ってしまった僕を見たその人物は、お気に召したかのように、にっこりと笑う。

「さて、僕と少しお話ししようか」

***

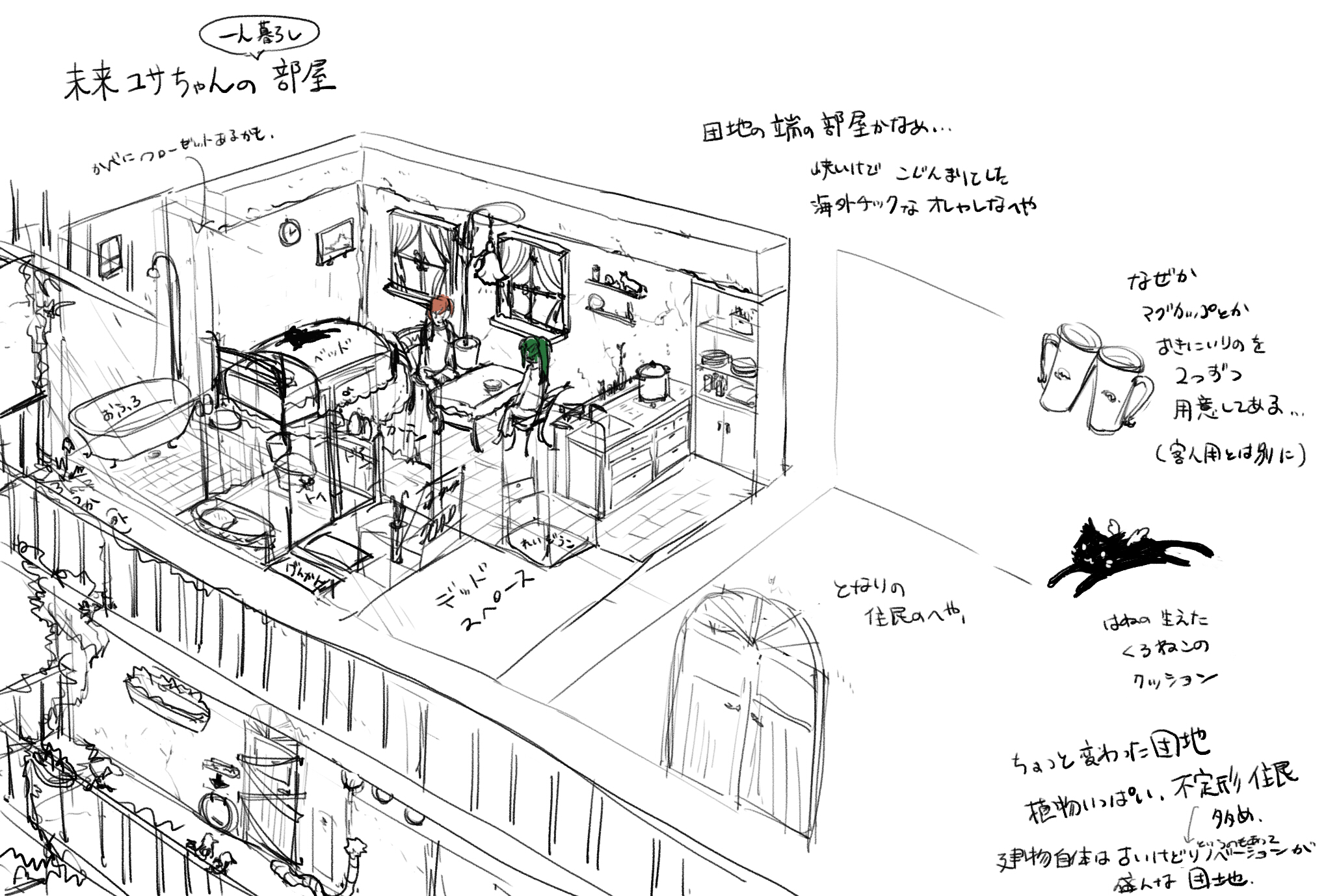

二人に案内されるがまま真っ白なドアを抜けて、真っ白な部屋の中に通される。

動揺したままだったが、ぼんやりと眺めているうちにすぐに気付いた。それは、僕がかつて、彼女がいた花畑へと落ちてきた際に乗っていた小型船脱出ポッドに酷似していた。

ただ、目の前の空間は、僕の記憶の中のそれとは似てもにつかなかった。壁や床にはほとんど傷がなく、激しい衝撃から身を守るためのベッド型カプセルもなければ、必要最低限の家具さえない。ただ真横に長い大きな白いモニターと、その真下に弧を書くように沿って生えている白いテーブルと、一本足の細い柱からなる卵形のような背もたれの白い椅子達が鎮座している。その手前にさらにもうひとつ、ぽつんと同じ形の白い椅子があった。

僕はその椅子に案内され、ブラックでいいな?と明るく声をかけられた。曖昧に肯定の返事を返す。ハルくんに注がれていた僕の視線は満遍なく周りへと注がれたのち、ひとまず体は卵形の椅子の中へと収めてみる。

目に映る全てが白で構成されている、実にシンプルな空間だった。

どこか生活感がないような、作られた映像を見ているような、不思議な錯覚に陥る。

ふいに、コーヒーとお菓子の香りが漂ってきた……。片手に白いマグカップ、もう片手にお菓子の袋を持ったハルくんが、僕に白いマグカップを手渡す。どうやら部屋の奥から持ってきたようだ。………部屋の……奥?

目の前に見える湾曲して張り付いているモニターとは反対側に広がる光景を見つめる。視界の端に現れたハルくんが、その部屋の奥へ、吸い込まれて消えていった。

左右にも奥にも壁がなく、どこまでもどこまでも薄暗い空間が続いているように見える……。

おもむろに、マグカップに口をつける。

苦い。

ハルくんが淹れてくれたコーヒーは、僕が慣れ親しんでいた銘柄の……、そう、かつてユサちゃんが、たまには別のものをお淹れしますね、と茶葉の代わりに城下町へと買いに飛んでいっていたブルースカル マスターのあの銘柄の味と、まったく同じだった。

どこを見ても、理解しがたい歪な空間の中で、たったひとつ。手の中に収まるそれだけが。僕の唯一知っていて安堵できる、世界の事象ように思えた。

再び片手に2つのマグカップを持ち、もう片手に甘い香りが漂うコーヒーのポットを持って現れたハルくんが、手荷物を円弧状の白いテーブルの上に置き、モニターの前の席に座る。その後に遅れて着席した先程の僕そっくりな人物は、足を組み、ゆったりとした面持ちで僕に向かって話し始めた。

「単刀直入に言うよ。君はこの場所で『自分とは何なのか』、見つめ直すといい。僕は、そのスケットだよ」

「自分とは……何なのか……」

「オレが勧めたんだ。悩んでるなら一人で抱え込まずに相談してくれ……ってオレもあいつも思ってたんだけどさ。管理局の中じゃ、みんなに気遣いまくりされまくりで落ち着かないだろうしな」

「……」

「うん。どんなに勉強ができても、スポーツが上手くっても、自分の事となるとよく分からなくて上手くいかなくなる時があるものだよ。新しい体になり、かつての記憶が定着していない君ならなおさら困惑するだろう。そうなったとき。自分がどんな人物なのか、確認するための鏡があると……、便利じゃないかな」

「鏡って……。お前ら、全く性格ちげーけどな…………」

「それはそうだよ。僕は“この秋良くん”と違って、世界に何かあってもゆるゆると傍観して過ごしていただけだからね……」

肝心な時に消えていたし、と言葉を濁して視線を外した。僕そっくりな人物が俯くその雰囲気、というか心境は、どことなく既視感があるような気がしていた。

「じゃあ、もしかして君は」

「そう、僕は秋良。君も僕も、秋良なんだ。よろしくね」

「…………」

そんなこと。あり得るのか。

いや…。何が起きてもおかしくない。空想世界とはそういう場所だ。

前にも、こういう事があったような……気がするんだが……。

うまく、思い出せない。

黙り込む僕を見て、もう一人の秋良は話を再開する。

「僕も最初は困惑したよ。僕らの住むオリジナルの空想世界と、君達が住んでいた絵空事の空想世界とが混ざり合ったあのとき。二つの空想世界は、一つの空想世界になろうとした。ハルくんや冬乃ちゃんのように各世界に住む複数の同一存在が互いを認識し合うと、世界でたった一人の、唯一無二の一人になるまで融合を繰り返していくことになったのさ……」

「ただ……、生まれた経緯も育った環境も違ってしまえば、同じ人物でも全く異なる存在へと枝分かれしてしまう。僕から枝分かれした君は僕と同じ名前を持ち、それぞれの世界で似たような立場にいたけれど、強烈な個性を持ったために、違う個体の空想人物として成長を遂げ……」

「こうして、別個体の同一存在に出会っても、融合せずに合間見えるようになれたということさ」

「……」

「僕は“秋良の中でも一番最初に生まれたオリジナルの秋良”なんだけど……ね。どうやら、君のほうが……、僕よりも強いみたいだ……」

「あき!」

ザザ、ザ、とノイズのような音が走る。もう一人の秋良の体の一部が、故障した映像のように乱れて欠けている。驚いたハルくんが声を上げたが、もう一人の秋良は視線を逸らす事なく僕を見たまま返事をする。

「大丈夫……、短時間で済ませるよ」

「今の君は、あやふやな君の意識は、僕に強く影響されているんだ……。それは、……君が意識していても避けようもない、一種の呪いのようなものだよ」

「呪い…っつっても、呪いが何か知らない秋良には分かんないだろ!えーっと。今まであると思って歩いてた道を見失っちまって、探してるうちについつい本来の道から離れていっちまう感じ??」

ハルくんが噛み砕いて説明してくれたのは有難いが……。随分ひどく遠まわしな言い方をしているのでは……?

最近の僕が内に抱いている、何かしっくり来ていない感覚の事を言っているのだろうが……。

「余計、分かりにくくなってる、みたいだよ……」「あ……すまん」

「とにかくだね。次会ったとき、二人で色々な、事を…話そう……」

「気になった、こと、疑問に思っ、た。こと、……何でもいい。好きに話してくれればいい…………。それを僕が。簡潔にまとめて、君に伝えた上で……、僕の意見を話そうと思、う。………………ああ。気にしなくて、いいよ。僕は話を…聞くのも……するのも……、わりと好きなんだ」

「それまでに…。色々聞かれ…る、心の準備だけ……、しておいて、くれる、かな……?」

「……時間だ、ね。………ハル、くん、お願い」

もう一人の僕がそう言い切ると、フッと風が吹くように、一瞬にして消えてしまった。

それを見届けると、ハルくんは立ち上がって僕の手を取った。